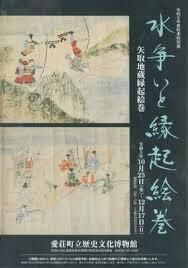

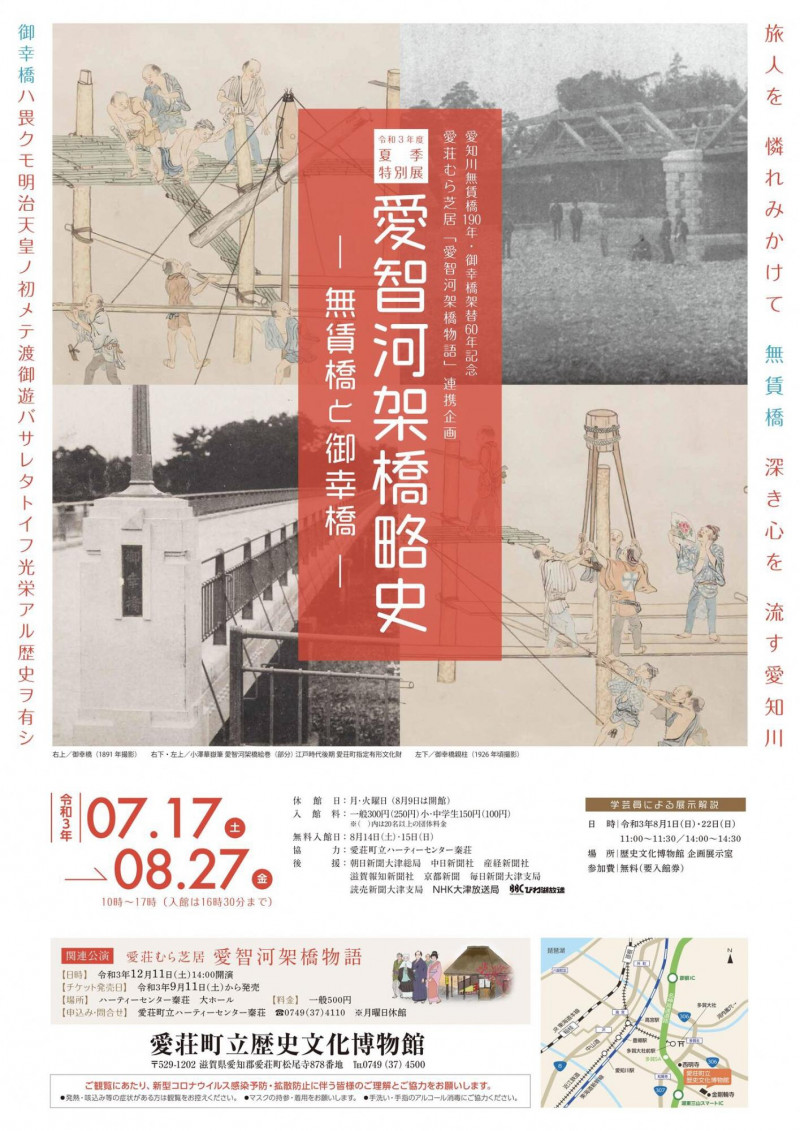

愛智河架橋略史—無賃橋と御幸橋—

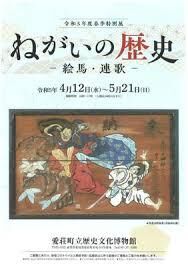

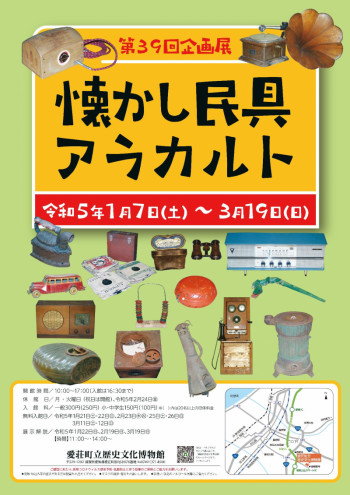

展覧会情報

開催期間

2021年7月17日 〜 2021年8月27日 まで

概要

江戸時代、頻繁に洪水を引き起こす「暴れ川」として知られていた愛知川。当時、人々は愛知川を越えるために、川渡しを業とする川越人足や仮設の橋(勧進橋)を利用していましたが、路銭を持たない旅行者は自力で川を渡ろうとし、水かさの増した急流に飲まれ溺死する事例がしばしば起きました。当時の愛知川が「人取り川」の異名を取る由縁です。天保2年(1831)、中山道愛知川宿の成宮弥次右衛門(忠喜、1781-1855)は、近村の素封家らとともに、銭を払えない人々でも渡橋できる無賃橋(太平橋)を愛知川に架橋します。架設資金の調達や金銭的補償など、橋の完成までの道のりは険しかったものの、渡橋式は大勢の人出で賑わいました。

展覧会では、無賃橋の架設にまつわる古文書や絵巻のほか、その系譜に連なる「御幸橋」に関する資料を展示します。また、弥次右衛門の妻である八千代の姉で、江戸時代後期の「桜花の女流絵師」織田瑟々(1779-1832)の作品もあわせて公開します。