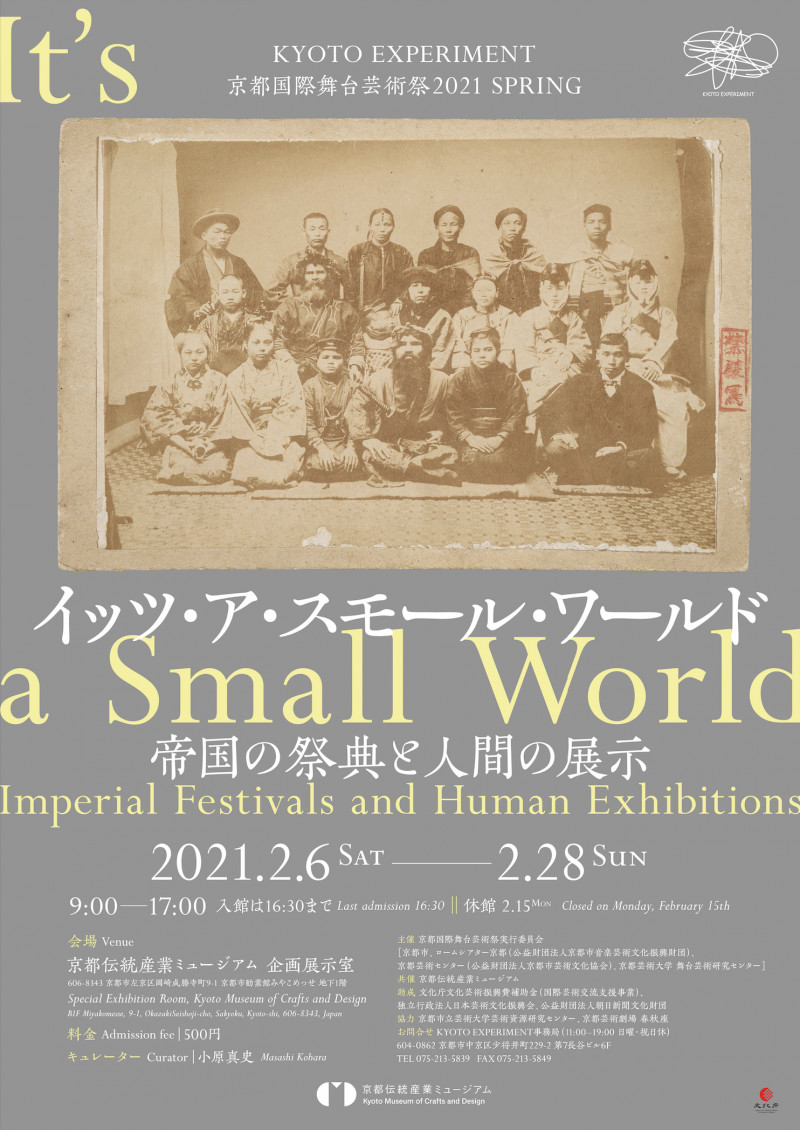

小原真史 イッツ・ア・スモールワールド:帝国の祭典と人間の展示

展覧会情報

開催期間

2021年2月6日 〜 2021年2月28日 まで

概要

見られる身体の歴史19世紀末から20世紀初頭の欧米では、博覧会が隆盛期を迎え、人々がモノの展示を通じて新たな世界認識を得る空間が作り出されていた。初期の万博は、産業製品の先進性にしのぎを削る「産業の祭典」という側面が強かったが、やがて植民地拡大にまい進する帝国主義国がその国威をアピールするショーケースのような空間になっていく。日本でも1903年の第五回内国勧業博覧会で植民地・台湾のパビリオンが建設され、そのほかにも余興施設として「内地」周辺の「異民族」を展示する「学術人類館」と呼ばれる施設も登場した。

インディペンデント・キュレーターの小原真史が企画した本展では、第四回内国勧業博覧会跡地の岡崎エリアに位置する京都伝統産業ミュージアムを舞台に、日本における博覧会初の人間の展示施設となった「学術人類館」にまつわる新発見写真や世界各国で行われた同様の資料約1000点などにより、この時代の人々が植民地や異文化をどうイメージしていたか、またその欲望の所在を探る。

舞台芸術祭の一環として開催される本展は、観客とパフォーマーとの「見る/見られる」という関係性や、西洋の他者として位置付けられてきた身体の歴史をたどるという意味で、大きな意義をもつだろう。2025年大阪万博を控えた関西において、博覧会が幻視させてきた明るい未来像の陰の部分にスポットライトを当てることで、グローバリズムの綻びや人種差別の問題、国家イベントの意味を考えてみよう。