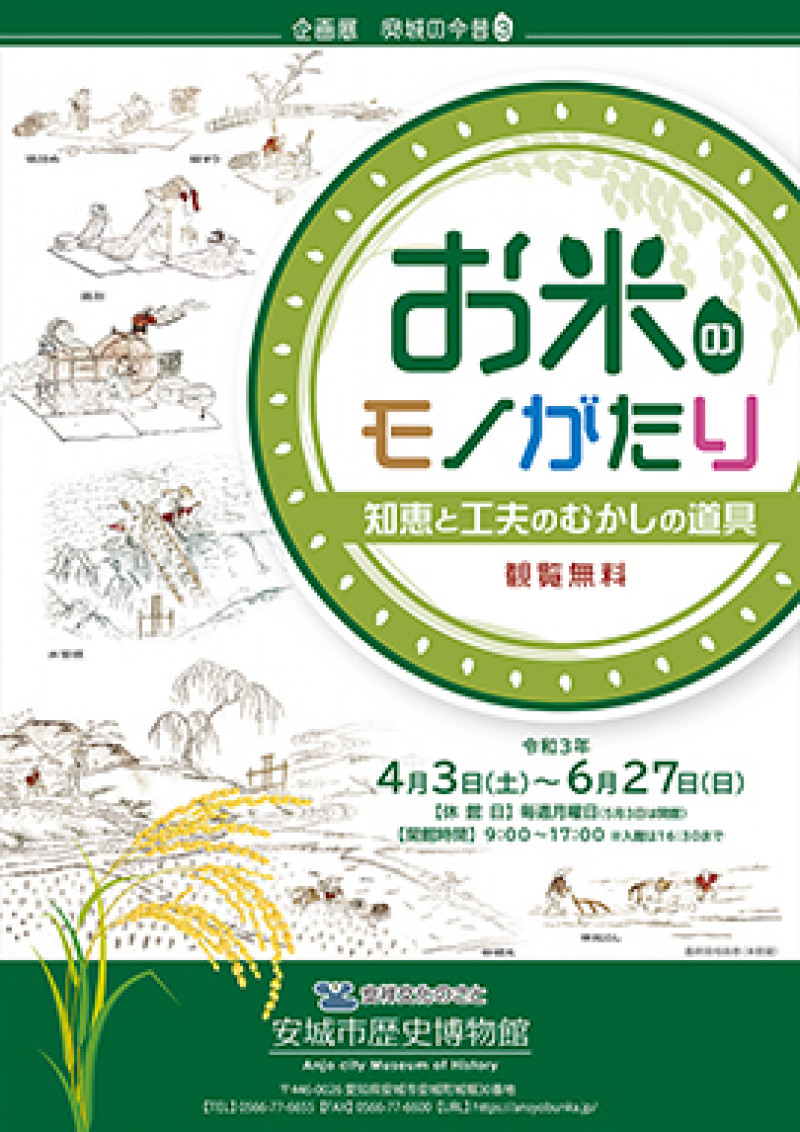

安城の今昔3お米のモノがたり知恵と工夫のむかしの道具

展覧会情報

開催期間

2021年4月3日 〜 2021年6月27日 まで

概要

平成31年度から企画展「安城の今昔」と題して、収蔵品の中でも展示の機会が少なかった民具を中心とした展覧会を開催してまいりました。1回目の消防の道具、2回目の暦と季節にかかわる道具に続いて、今回は、米作りの農具について展示します。日本は、古代より2000年以上米を作り続け、多くの農具が生まれました。鍬や鎌など、材質は異なりますが、現在でも基本的な形はそのまま使われているものもあります。一方で江戸時代に発明された唐箕や明治時代に発明された足踏脱穀機など多くの農具は、先人たちの知恵と工夫により機能的な形を持ち、完成度の高いものでしたが、昭和30年代以降の機械化で姿を消してしまいました。今回の展覧会は主に、本館に寄贈された農具のうち、近代のものから機械化されるまでの農具を紹介します。

また、品種改良や藁を活用するための道具など、米にまつわる様々な「こと」「もの」も紹介します。