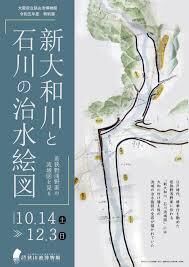

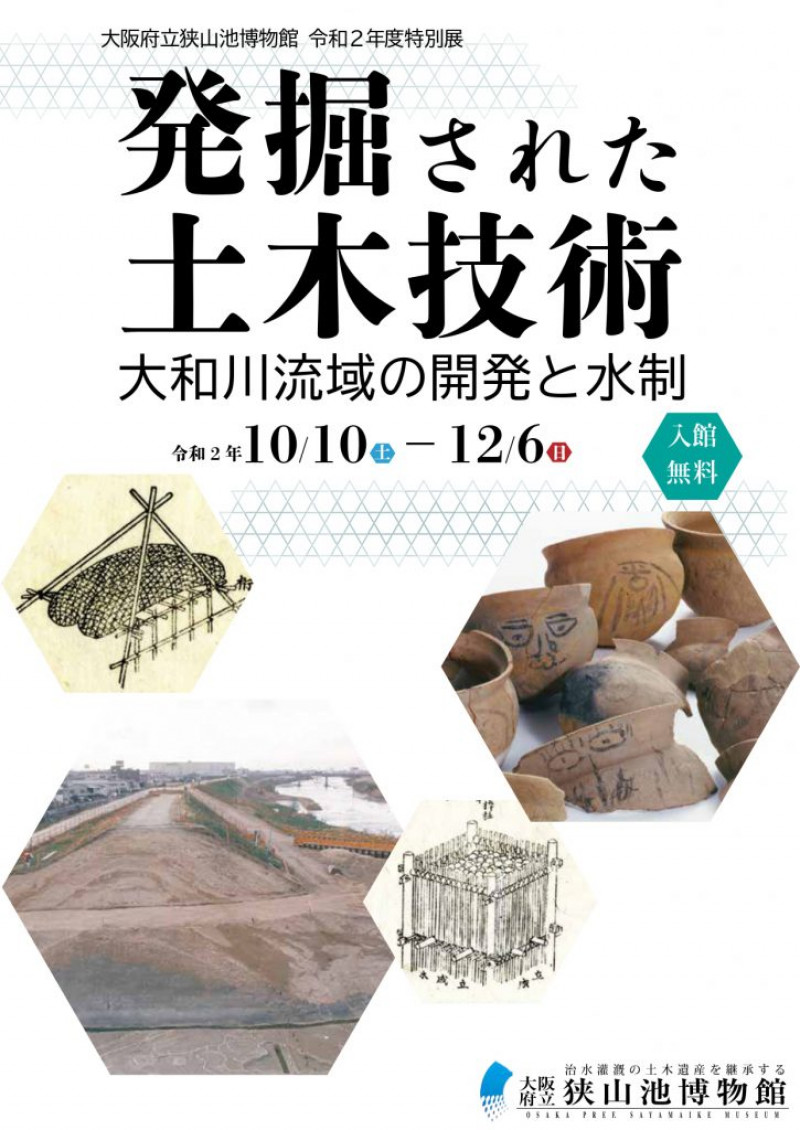

発掘された土木技術~大和川流域の開発と水制~

展覧会情報

開催期間

2020年10月10日 〜 2020年12月6日 まで

概要

今年の秋の特別展では、「水制(すいせい)」を中心に、大和川流域の開発の歴史を紹介します。水制とは、治水を目的とする河川構造物のひとつです。約1600年前の古墳時代には出現しており、その後、昭和の中頃まではよくみられた構造物でした。とくに、近世以降の古文書や絵図などに水制が記されており、日本各地の河川には様々な形の水制が設置され、川の流れを制御していました。

大阪平野の開発にあたって治水は重要な課題で、とくに大和川流域では古墳時代から様々な水制が存在しました。本展では、水制の歴史をたどりつつ、大和川流域の開発を紹介します。