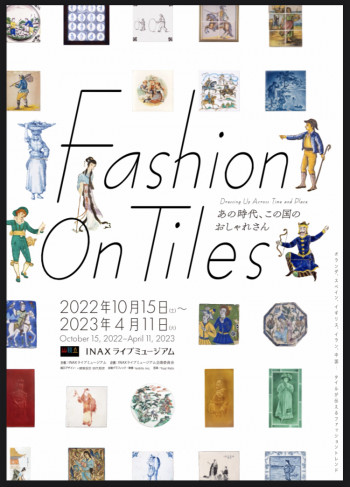

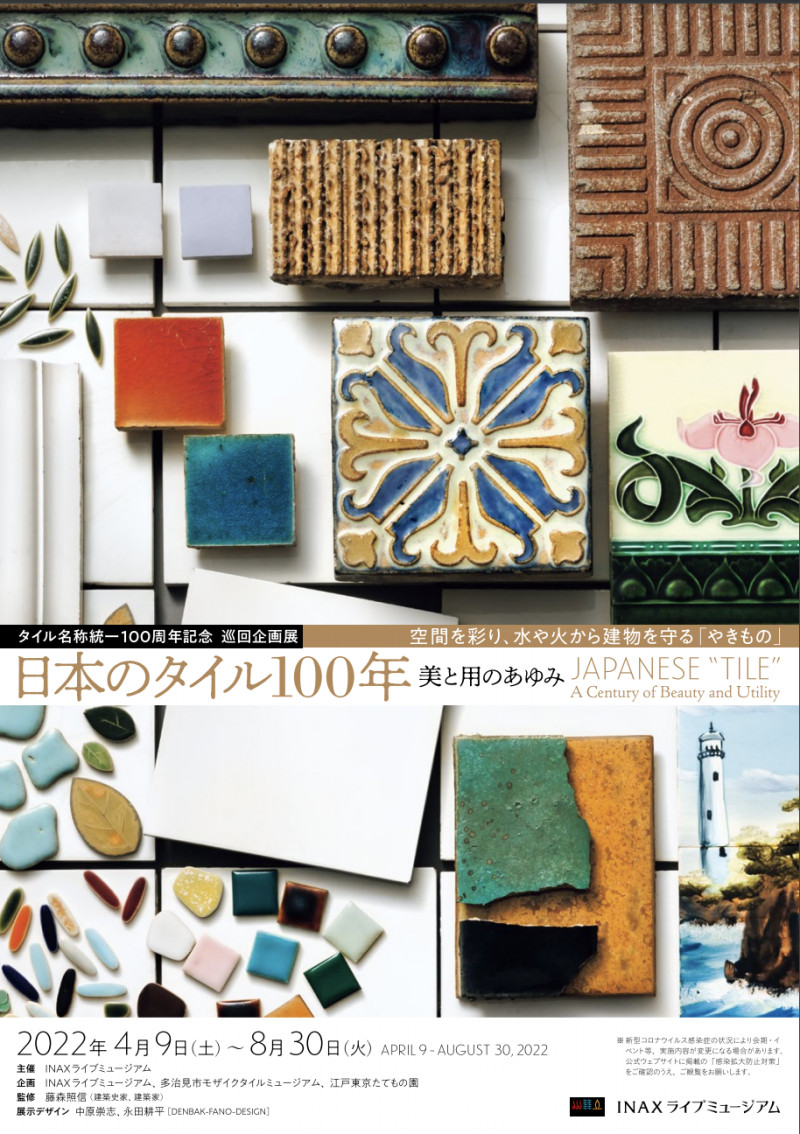

タイル名称統一100周年記念巡回企画展日本のタイル100年—美と用のあゆみ(土・どろんこ館)

展覧会情報

開催期間

2022年4月9日 〜 2022年8月30日 まで

概要

「建物の壁や床を覆う薄板状のやきものは、すべてタイルと呼ぼう」100年前の1922(大正11)年4月12日、東京・上野で開催されていた「平和記念東京博覧会」にあわせて、全国のタイル業者が集まり、陶磁器製の建築材の呼称が「タイル」に統一されました。当時、「敷瓦(しきがわら)」「腰瓦(こしがわら)」「張付煉瓦(はりつけれんが)」「化粧煉瓦(けしょうれんが)」「タイル」など25以上もの名称が使われ、不便解消のための策でした。また、博覧会会場内にタイルづくしの特設館が出展され、タイルが大々的にアピールされるなど、1922年は日本のタイル史に刻むべく特別な年であると言えます。

タイルは、古代エジプトのピラミッド地下空間壁面を飾ったものが起源とされています。高温で焼かれるため水や火に強く、腐食しにくく汚れを落としやすい特性から、数千年の時を経て世界各地に広まりました。日本では6世紀の仏教伝来とともに、神社仏閣や土蔵など建築物の床や壁にやきものが使われ始めます。大きな転換点は、文明開化により西洋からタイルや煉瓦、テラコッタを用いた建築文化が伝わったことです。輸入品を手本にタイルの量産化が始まり、地震や感染症の流行などの大事を経ながら、生活様式の変化や都市化に合わせて日本独自のタイル文化が花開きます。

生活空間を守るとともに心豊かに彩ることができるタイル。本展では、名称統一以前までに醸成されてきたタイル文化の変遷を振り返りながら、台所、トイレや洗面所、銭湯・温泉、ビルや大学、地下鉄の駅、たばこ屋など、さまざまな場で多種多彩に使われてきた日本のタイル100年のあゆみを時代背景とともに紹介します。タイルの魅力に改めて気づき、可能性を考えるきっかけとなれば幸いです。