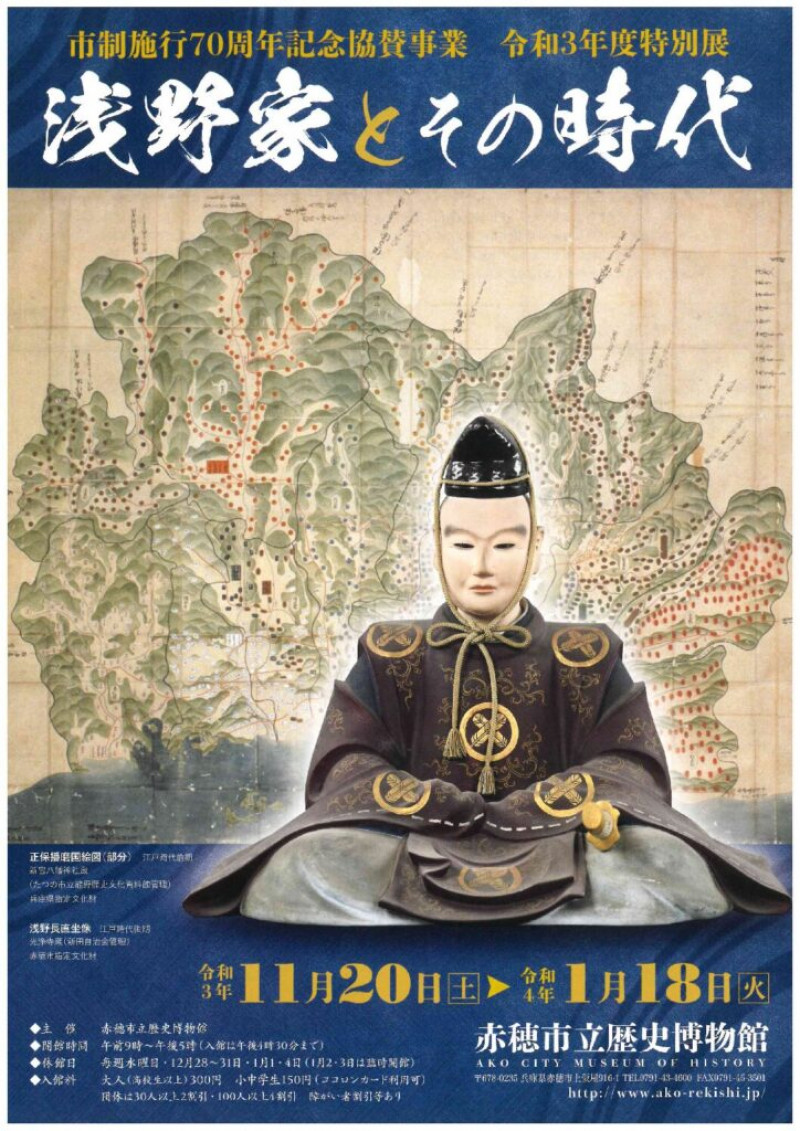

浅野家とその時代

展覧会情報

開催期間

2021年11月20日 〜 2022年1月18日 まで

概要

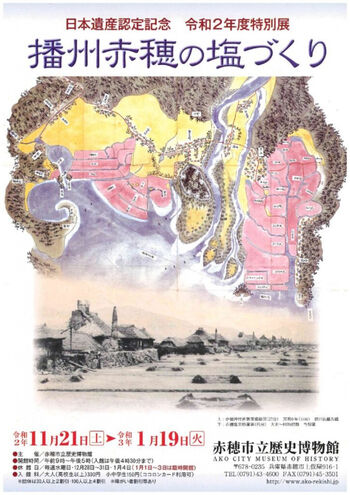

赤穂では古代から土器を用いた製塩が行われており、平安時代中期には揚浜系の汲塩浜塩田、鎌倉時代末頃には潮の満ち引きを利用した古式入浜塩田が作られたと推定されています。江戸時代に入ると気候・地形の好条件を生かして積極的に塩田開発が行われました。最初に入封した池田家時代には中世以来の古式入浜が拡張・整備され、続く浅野家時代には姫路藩から移住した塩業者により合理化された入浜の様式で東浜(千種川の東岸)の大規模干拓が行われました。その後森家時代には西浜(千種川の西岸)の干拓が進められ、最終的に赤穂の塩田面積は400㏊に達しました。幕末期の年間生産量は35万石、全国の塩の生産量の7%余を占めていました。また最盛期には少なくとも4,000人が塩業に従事しておりまさに赤穂を支える一大産業でした。昭和30年頃から流下式、昭和47年からはイオン交換樹脂膜法による工場製塩に移行しましたが、現在に至るまで連綿と塩づくりが行われており、赤穂は塩と共に歩んできたまちといえます。令和元年には『「日本第一」の塩を産したまち 播州赤穂』のストーリーが日本遺産に認定されました。これを記念し、赤穂の塩づくりの歴史を塩田開発・技術革新・流通などについて資料を展示し、紹介する機会として開催します。