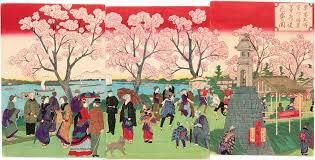

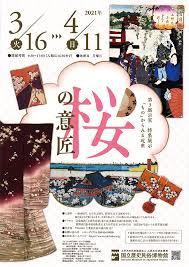

特集展示「もの」からみる近世桜の意匠

展覧会情報

開催期間

2021年3月16日 〜 2021年4月11日 まで

概要

桜は日本で古くから親しまれてきた花です。詩歌で単に「花」といえば、奈良時代には中国の文化にならって梅を指していたのが、平安時代には桜に転じたことは、よく知られています。日本には10種もしくは11種の野生種の桜が自生しており、そのわずかな種類の野生種から200品種以上の栽培品種を生み出し、それは世界でも圧倒的に多い品種数を誇っています。しかも、基本的には花の観賞を目的として、品種が作出されてきました。本館の建つ佐倉城址公園は、春には約50品種、1,000本以上の桜が咲き、桜の名所として市民に親しまれています。また、開館30周年を迎えた平成25年以来、本館は「歴博夜桜観賞の夕べ」を開催し、桜観賞の機会を市民に積極的に提供してきました(2021年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止)。こうした活動と連動し、本展示では、園芸、意匠、花見といった視点から、近世における人と桜との関わりを見ていきます。園芸では、園芸書や図譜などにより、どのような品種の桜を観賞していたのかを示します。意匠では、桜をモティーフとした美術工芸品から、桜にまつわるイメージを探ります。花見では、錦絵などにより、江戸における桜の花見の名所を紹介します。