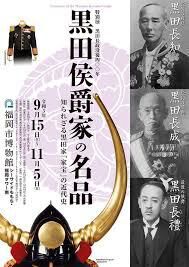

手仕事の美と技—博多張子—

展覧会情報

開催期間

2020年4月28日 〜 2020年7月12日 まで

概要

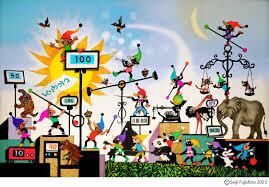

「博多張子」は、日々の暮らしの中で愛され続けている伝統工芸品の一つです。日々の行事の縁起物、伝統芸能の用具として人々から親しまれてきました。現在は福岡県知事指定特産民芸品に選ばれています。その製法は、張子の型に和紙を張り重ね、彩色を施すものです。一つ一つ手作業で作られる博多張子には、手仕事の「技」が隠れ、工芸品としての「美」が備わっています。

1 張子とは

張子は張抜(はりぬき)(張貫)とも呼ばれ、その人形は張人形ともいいます。

張子の製法は室町時代に中国から伝来し、初めは「転不倒(てんぷたお)(不転翁(ふとうおう))」と呼ばれた「起き上がり」だといわれています。それをヒントに、室町時代の代表的な玩具である「起き上がり小法師(こぼし)」が作られ、人気を博しました。その後、京都・大阪地方で盛んに作られるようになります。

博多張子は、江戸時代中期に上方(関西地方)の人形師茂七が伝えたのが始まりといわれています。戦前は博多旧土居町など十数軒の製作者がいましたが、現在は2軒のみが伝統を引き継いでます。

2 暮らしに根付く博多張子

博多張子は、郷土玩具や伝統工芸品としての側面がある一方、祭礼や縁起担ぎ、成長祈願といった暮らしの習俗と密接に結びついています。博多張子が関係する代表的な行事や習俗を紹介します。