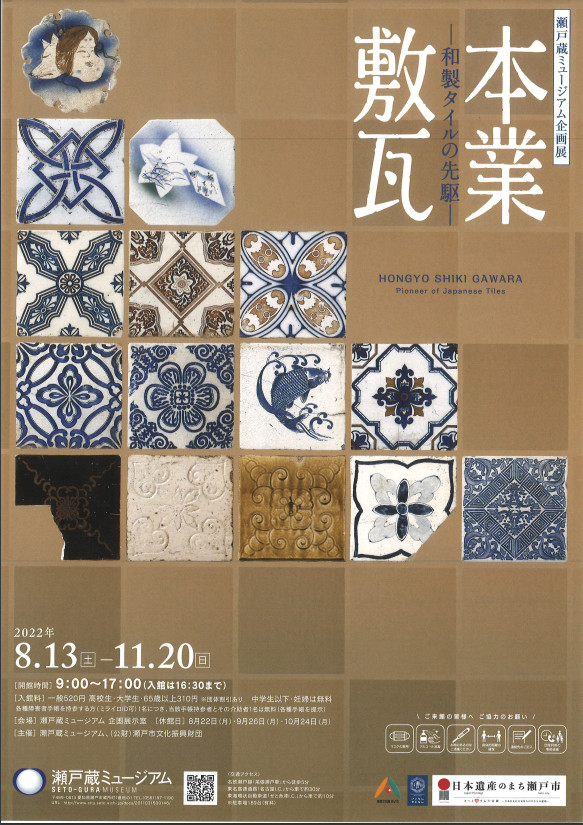

本業敷瓦-和製タイルの先駆-

展覧会情報

開催期間

2022年8月13日 〜 2022年11月20日 まで

概要

国内有数のやきもの産地である瀬戸は、約1000年に及ぶやきものづくりの歴史と、陶器と磁器の両方を生産するという全国的にも稀有な特徴を併せ持っています。瀬戸では、陶器を「本業(ほんぎょう)」と呼び、新しく始めた磁器を「新製(しんせい)」と呼び分けていて、企画展タイトルの「本業」は「陶器」を意味する言葉として使用しています。また同様に「敷瓦」は、一般的には「タイル」と同義語として使われますが、用途を厳密に考えると敷瓦は床用、タイルは瓦を除いた建築物の壁や床を覆う幅広い用途の建築材料全般を指します。ここでは主に床用としてつくられた製品を紹介するため「敷瓦」という言葉を使用します。瀬戸での本業敷瓦製造は、江戸時代前期に尾張藩初代藩主義直公の廟所に使用されたものが始まりといわれ、明治時代にも引き続き同様の敷瓦製造が行われていきます。しかし文明開化後に起こった生活様式の西洋化に呼応して明治中期には陶器の素地を磁器製品のように白く仕上げ、当時の最新技術であった銅版転写による絵付をした新たな「本業敷瓦」を生み出しました。この製品は、明治24年(1891)の濃尾震災を始めとした災害復旧のための建築ブームや衛生思想の高まりなどの時流に乗り、国内のタイル市場を席捲していきました。しかし、明治末期に国産の硬質陶器タイルが開発されると、本業敷瓦の市場は狭まり大正時代には主役の座を明け渡すことになります。

今回の企画展では、和製タイルの先駆(さきがけ)として独自の道を歩み、長い瀬戸焼の歴史の中でも明治時代のエポックメイキングといえる「本業敷瓦」にスポットを当て、その変遷を紹介していきます。